色々と忙しくて、趣味や副業をする時間が無い、家族と過ごす時間が無い、長時間残業で仕事を頑張っているのになかなか成果が上がらない、などの時間に関する悩みを抱えている人は多いと思います。

この記事を読んでいる読者の方はなにかしらの目的があってこの記事に辿り着いたのだと思います。

管理人のひいちろうは現役サラリーマンで、かつ土日や平日の夜も家族のケアや、子どもたちの学校のPTA活動でけっこう忙しいです。

やるべきことをやって成果をあげて、かつ自分の好きなことに使う時間も捻出するということを目指し、時間管理について色々と勉強し、試行錯誤を繰り返してきました。

その過程で役に立ったと思う名言・格言15選と、すぐに使える具体的な方法をまとめました。

この記事で分かること

・過去〜現在の偉人が発した時間管理の名言

・言葉を発した偉人の略歴や時代背景

・具体的な時間管理方法の一例

この記事から得られる効果

・少ない時間で効果を最大化する方法が学べる

・自分の人生の幸福度が上がる

・周りの方も幸せにする

なぜ時間管理が必要なのか、「目的」を明確にしよう

時間管理をする明確な「目的」があり、「この時間に必ず仕事を終える!」という意思がないとなんの効果もありません。

「沢山ありすぎて覚えられない!」という人は一番目に書いた「パーキンソンの法則」だけ覚えて意識するだけでも成果が変わってくると思います。

この中から自分にしっくりくる言葉を探して、実践をとにかく継続してみてください!

時間に関する名言・格言15選

パーキンソンの法則:仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する(シリル・ノースコート・パーキンソン <1909年-1993年>)

これひとつだけでも覚えていればOK!と、個人的には思っています。

時間管理のコツやテクニックは数あれど、このパーキンソンの法則という土台があってこそ効果を発揮すると思います。

とにかく、常にこの法則を意識するだけで、今まで自分が重要でないタスクやちょっとした雑談に膨大な時間を費やしていたことか思い知るでしょう。

(その時は気が付かないのですが、後から振り返ると分かるんですよね・・)

その他にもパーキンソンは第2法則の「支出の額は収入の額に達するまで膨張する」も有名です。

凡俗法則「組織はどうでもいいものごとに対して、それに不釣り合いなほど重点を置く」

はあまり有名ではないのですが、これも組織に所属する人であれば大いに納得する法則ではないでしょうか?

(シリル・ノースコート・パーキンソン 英国の歴史学者・政治学者 <1909年-1993年>)

1958年に著書『パーキンソンの法則:進歩の追求』を出版し、組織運営と人間の心理作用に関する非合理的な行動を分析した「パーキンソンの法則」を提唱しました。

・第1法則:仕事の量は、その完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

・第2法則:支出の額は収入の額に達するまで膨張する

・凡俗法則:組織はどうでもいいものごとに対して、それに不釣り合いなほど重点を置く

パレートの法則:全体の成果の8割が全体の2割の要素によって生み出されているという経験則(ヴィルフレド・パレート<1848~1923>)

これも非常に有名な法則です。

限られた時間で何に注力するのか?を考える上で非常に重要な法則です。

携帯やメールが無かった100年近く前の時代にこういった提言が既にされていたというのが興味深いところです。

現代の仕事環境は成果に結びつかない雑多な情報や邪魔が頻繁に入ります。

携帯にかかってくる電話、メール、チャット、SNSのメッセージ、ちょっといいですか?という声かけ、etc…

こういった現代のコミュニケーションツールは便利なようで、人間の集中力を散漫にする効果も絶大です。

強く意識していないと、成果に結びつく重要な仕事や情報は雑多な情報に埋もれてしまい、体感的に0.5割ぐらいなのでは?と感じています。

(ヴィルフレド・パレート<1848~1923>)

イタリア出身の技師、経済学者、社会学者、哲学者であり、経済学や社会学において多大な影響を与えた人物です。

60点主義で即決せよ。決断はタイムリーになせ。決めるべきときに決めないのは度しがたい失敗だ。(土光敏夫1896年〜1988年)

昭和を代表する土光敏夫さんの言葉です。

日本の公教育は失敗しないことをベースとする引き算の評価方式です。

テストは100点満点が基準で、失敗した数だけ点数が引かれていく・・・会社や社会でもそんな風潮が続いています。

日本のあらゆる組織は責任の所在が曖昧にされがちで、100点を目指すのが良しとされる傾向があります。

たとえ90点であっても関係部門から指摘をされたら100点を目指し再検討を繰り返す・・・

重要な事項(特に人命やお金に関わること)であれば、そうあるべきです。

ですが慎重さやリスクよりもスピードが重要な場面も多いですよね。

欧米や中国の企業の躍進はこのスピード感による差が大きいと感じます。

(土光敏夫<1896年-1988年>)

昭和時代の日本を代表するエンジニア、実業家、そして経済界の重鎮。石川島重工業、東京芝浦電気工業(現東芝)の社長を歴任し、日本経済団体連合会(経団連)の会長も務めた。土光は質素な生活で知られ、「メザシの土光」や「求道者土光」と呼ばれました。経団連会長時代も、高額な年俸の大部分を母が設立した橘学苑の運営に充てるなど、私利私欲を追求しない姿勢を貫きました

どんなに頑張って100%のものを作っても、振り返ればそれは100%ではなく90%や80%のものに見えてしまうのです(中島聡 コンピュータ技術者、ITエンジニア、起業家<1960年〜>)

上述の土光敏夫さんの言葉と同様の内容を違う切り口で語っています。

何か仕事を仕上げて、翌日に見直してみると色々と修正したい部分が出てきてしまい、ずーっと修正を繰り返してしまう経験が一度はあるのではないでしょうか?

その細かな(実はどうでもいい)修正作業に費やしている時間が全体の作業時間の8割に及んでいた・・というパレートの法則を言い換えた言葉です。

最速でいったん形にしてしまってから、余った時間でゆっくりと100点を目指して改良を続けるのが正しい(中島聡 コンピュータ技術者、ITエンジニア、起業家<1960年〜>)

これもパレートの法則を別の表現で語った言葉です。

中島さんはまず全体を見渡すため、ざっくりでもよいのでスピード重視で仕事を仕上げてしまえ!と説きます。

100%に仕上げるのは時間がかかるし(というか100%に仕上がる時は永遠に来ない)、仮に98%まで仕上げて上司や顧客にレビューしてもらっても必ず指摘が入るからです。

個人的には上司とはレビューを求められると、いくら完璧に思えても「指摘をしてしまう」生き物だと思っています。

そうしないと「自分の存在や権力を示せない」と無意識の深層心理が働いてしまうものだと理解しています。

このあたりの考察は別の記事でも取り上げるつもりです。

(中島聡 コンピュータ技術者、ITエンジニア、起業家<1960年〜>)

北海道生まれの日本のコンピュータ技術者、ITエンジニア、起業家、ライターです。

彼は世界的に著名なプログラマーであり、「Windows 95を設計した伝説の日本人」として知られています。

富を失ったら懸命に働けばいい。知識を失ったら勉強すればいい。健康を失ったら禁酒するか薬を飲めばいい。しかし時間は、一度失ったら永遠に戻ってこない (サミュエル・スマイルズ イギリスの作家、思想家、医師<1812年〜1904年>)

時間の大切さをストレートな言葉で語っている名言です。

人生も折り返し地点に近づくと、否が応でも時間の大切さが身に沁みます。

夜、一人の時間になるとふとこういった哲学的な思いにふけることがありますが、仕事中や子供の世話をしている日中で「ちょっと一息」と思ってスマホで目的のないネットサーフィンを30分・・なんてことはありませんか?

その30分があれば英単語の2〜3個は覚えられますよね。

時間の使い方について真剣に考え直すキッカケをくれる言葉ですが、個人的には少し異論があり、健康についても失ったら取り戻すのが至難の技です。

身体や心が元気であればこそ時間を有効活用しようというモチベーションが湧いてきます。今は健康(元気)を第一優先に考えるのが大事だと思っています。

サミュエル・スマイルズ イギリスの作家、思想家、医師<1812年〜1904年>)

イギリスの作家、思想家、医師。1859年に出版した代表作『Self-Help(自助論)』は、「天は自ら助くる者を助く」という格言を含み、勤勉や自己努力の重要性を説いた啓蒙書として知られています

我々は短い時間を持っているのではなく、実は多くを浪費しているのである。(ルキウス・アンナエウス・セネカ<紀元前1年〜65年>

私たちは常に命の短さを嘆きながら、あたかも命がいつまでも続くかのように振舞う(ルキウス・アンナエウス・セネカ<紀元前1年〜65年>

2000年以上前、今と比較して娯楽もほとんど無い時代を生きた人ですら時間の浪費に敬称を鳴らしています。

当時は時代や慣習が大きく異なるので、何を指して「浪費」と言っているのかは分かりません。

ですが、自分の成し遂げたいことや目標を定めてそれに寄与する行動を優先的に行うという自己管理の本質は今も昔も変わらないのだと思います。

(ルキウス・アンナエウス・セネカ<紀元前1年〜65年>

古代ローマの政治家、哲学者、詩人として多岐にわたる活躍をしました。

セネカは、ユリウス=クラウディウス朝時代のローマ帝国で重要な役割を果たしました。彼は第5代ローマ皇帝ネロの幼少期の家庭教師を務め、後にネロの治世初期にはブレーンとして支えました。

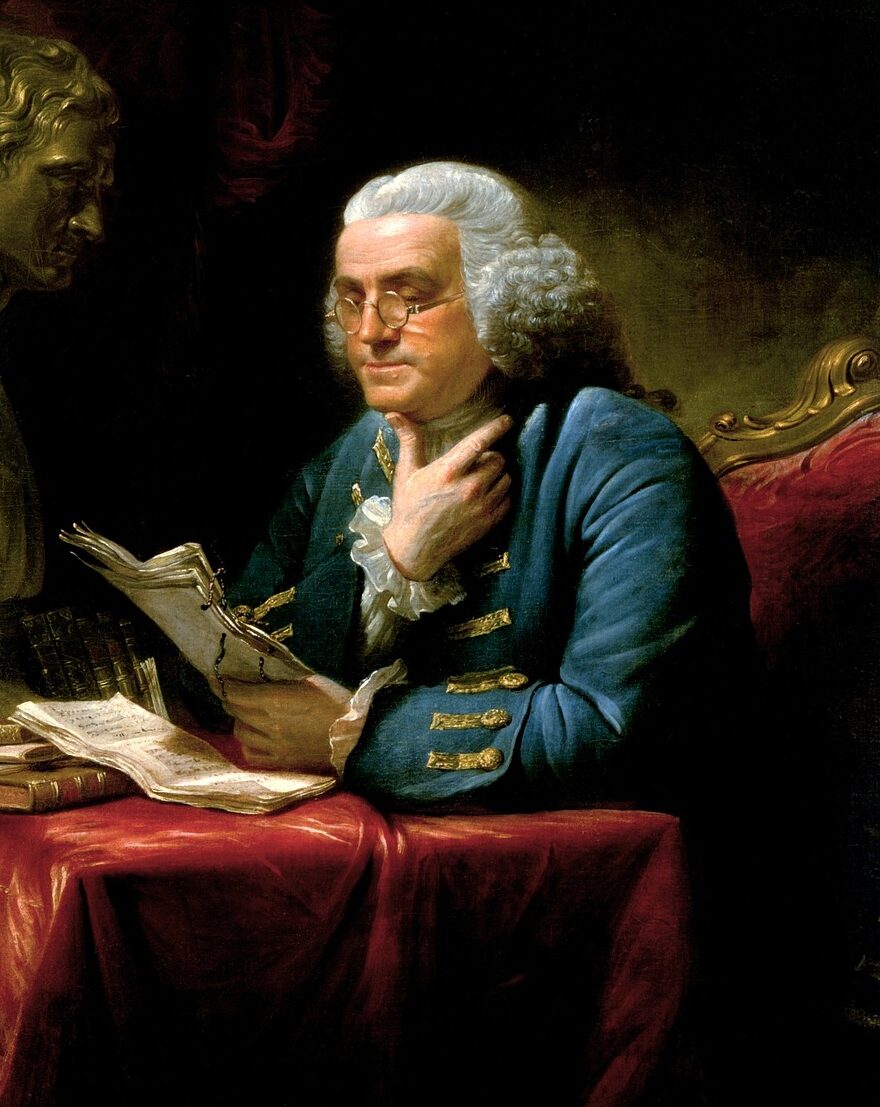

朝が遅い人は、1日中小走りしなくてはならない (ベンジャミン・フランクリン<1706年〜1790年>)

朝の時間の重要性を説く格言・名言はとても多いです。

様々な分野で業績を残したフランクリンの言葉はズッシリ重い響きがあります。

(朝を有効活用するビジネスパーソンはとても多く、アップルのCEOであるティム・クックは特に有名ですね)

朝は集中力を乱すノイズが少ないですし、朝からネットサーフィンやTVを見ようという気持ちも起こりづらいです。

意思に頼らずとも「自然と」重要な仕事に取り組める人間の性質を利用しない手はありません。

(ベンジャミン・フランクリン<1706年〜1790年>)

アメリカ合衆国の政治家、外交官、著述家、物理学者、気象学者。印刷業で成功を収めた後、政界に進出しアメリカ独立に多大な貢献をした。また、凧を用いた実験で、雷が電気であることを明らかにしたことでも知られている。

もともとやらなくてもよいものを効率よく行うことほど無駄なことはない(ピーター・ドラッカー<1909年〜2005年>)

時間の有効活用や効率化を行う前に、やろうとしていることがそもそも本当に必要なことなのか吟味することの重要さを説いた言葉です。

会社などの大きな組織に属していると、無駄と思えることが本当に多いですよね。

ずっとその環境に慣れてしまうと、その行動やルールにも慣れてしまい「無駄ではないか?」と考える意識が希薄になってしまうことが多々あります。

その行動をしないことで改善率100%になる訳ですから、根本を問い直すクセをつけることは時間管理においてとても大切な考え方ですね。

(ピーター・ドラッカー<1909年〜2005年>)

オーストリア・ウィーン生まれのユダヤ系オーストリア人経営学者。「現代経営学」あるいは「マネジメント」 の発明者。 他人からは未来学者と呼ばれたこともあったが、自分では「社会生態学者」を名乗った。

動くことと進むことを混同するな。揺れている木馬は動き続けてはいるが、ちっとも前には進んでいない」――(アルフレッド・A・モンタパート<1906年〜1997年>)

これも上述のピーター・ドラッカーと同じく、行動の意味や目的を見直すキッカケをくれる示唆に富んだ言葉です。

一見、忙しそうにしているが自分の目標や目的に一歩も近づいておらず、「忙しそうにしている」自分に満足してしまっていないか?ハッとすることがあります。

過去を振り返るとそういった行動が沢山あるのですが、その行動を行なっている最中は気が付かないものなんですよね・・。

自分や組織の目標を常に意識し続けることで、1ミリでも前に進める行動を心がけたいものです。

(アルフレッド・A・モンタパート<1906年〜1997年>)

アメリカの哲学者であり、特に人生や行動に関する格言や哲学的な洞察で知られています。彼の言葉は、自己啓発やポジティブな生き方を促す内容が多く、人々に影響を与えています

早起きは「3億」の徳 (哀川 翔<1961年〜>)

こちらも既出のベンジャミン・フランクリンの言葉と同じく朝の時間の重要性を説いた言葉で、哀川さんの著作のタイトルをそのまま掲載しています。

「早起きは三文の徳」ということわざをもじった言葉で、「3億の徳」とはまさに哀川さんらしい表現です。

(管理人は「ぶっとんだ発言」をする人というイメージを持っているので 笑)

多趣味でも知られるタレントの方で、そのバイタリティとその時間を生み出すコツは早起きにあると、非常に分かりやすい言葉で説いている著作は一読の価値アリです。

(哀川 翔<1961年〜>)

日本の俳優、タレント、シンガーソングライター、司会者、ラリードライバー

いつでもやれることは、いつになってもやらないものである(スコットランドのことわざ)

スマートフォンが登場してから、いつでもどこでも仕事ができるようになり、世界中の人とすぐにコミュニケーションが取れるようになりました。

ですが、自分の人生の質や幸福度が上がったか?と顧みると劇的には変わっていないように思います。

結局、その便利なツールを使うのは人間であり、いかに使いこなすかを決める本人の意思が重要ということを思い知らされます。

人生において何をしたいのか、どうありたいか、を明確に意識し続けることができなければ時代や道具に関係なくあなたの夢は成就しないよ、ということを指摘している名言です。

(スコットランド)

スコットランドは、イギリスを構成する国のひとつ。独自の文化や歴史を持ち、独立を求める動きもあります。

優先順位を決めずに時間を管理するのは、手当たり次第に鉄砲を撃ち、何かに当たったら『これが私の狙っていたものだ』と主張するようなものだ」―ピーター・トゥルラ

仕事を効率化する方法やツールは世の中にごまんとあります。

管理人もショートカットキーをたくさん覚えたり、次々に出てくるwebのサービスやアプリを試して効率化を図りましたが、やはり根本的な効率化は「優先順位をつける」ことだと感じます。

家族ができ子供が産まれた現在、「人生は毎日が優先順位をつける選択の連続」だな〜と強く思います。

自分の優先順位に入れなかったタスクのほとんどは時間が経つと「そもそも、やらなくてよかった」タスクに変わっている場合がけっこうありませんか?

(ピーター・トゥルラ)

アメリカの時間管理の専門家として知られており、元NASAのロケット設計者でもあります。彼は効率的な時間の使い方に関する洞察力のある名言で有名です。

為せば成る、為さねば成らぬ、何事も、成らぬは人の為さぬなりけり(上杉 鷹山<1751年〜1822年 )

この言葉は管理人の一番好きな言葉であり、上杉鷹山は一番好きな歴史上の人物でもあります。

上杉鷹山は殿様の家系に生まれながら、様々な苦労を乗り越えて成果を出した名君です。

そんな背景を考えるとこの言葉は色々な解釈ができるところが面白いです。

・目標を持つこと

・目標達成の計画を練ること

・実行に移すこと

・目標が達成されるまで諦めないこと

・etc…

成し遂げたことが大きいがあるが故に、言葉の重みや深みが違いますよね。

最後の名言は、時間管理というよりはやや抽象的な「持つべきマインド」を示唆する言葉となりました。

「何を言うか」よりも「誰が言うか」で、言葉の受け止め方が変わってくるというのも名言の魅力でもあります。

そんな人物になれるよう自分への戒めも込めてこの言葉で締めくくることにしました。

様々な偉人達の名言で、貴方の心に刺さる言葉は見つかりましたか?

(上杉 鷹山<1751年〜1822年> )

米沢藩第9代藩主。幼名、松三郎、諱は治憲。「江戸時代屈指の名君」と称されます。窮乏した米沢藩を再建するため、自ら節約を実践し、農業・産業・教育改革を断行しました。また、飢饉に備え領民を救済し、養蚕・絹織物を特産品として発展させるなど、多岐にわたる改革を成し遂げ、藩の財政を立て直しました。

かのケネディ大統領が最も尊敬する日本人政治家と評したことでも有名。

すぐに使える具体的な方法

生産性をもたらす先人の名言について書いてきましたが、ここからは仕事に活かせる具体的な方法について、一例をご紹介したいと思います。

Lifehackerに載っていたティム・フェリス氏の言葉で、自分の仕事でも非常に役に立っている実戦ですぐに使えるアドバイスです。

適用が難しい業種・業界もきっとあると思いますが、一つの考え方として参考になる部分はあるのではないかと思います。

出典:ティム・フェリスが教える「やらないことリスト」に入れるべき9つの悪習慣

https://www.lifehacker.jp/article/140713tim_ferris/

知らない番号からの電話には出ない

フェリスは、いくつかの理由を挙げています。

第一に、仕事に集中しているときに邪魔が入れば、時間だけでなく脳のパワーも無駄になります。

第二に、もしそれが重要な交渉事の電話だとしたら、いま電話に出ればあなたは不利な立場に立つことになります。

相手はよく準備をしてから電話をかけているはず。

一方、あなたは電話を受けてから急いで考えをまとめねばなりません。

これはすでに不利な状況です。

この問題への対応策として、ボイスメールなどのサービスを利用して、着信をメールで受け取れるようにしておくことです。

相手に無駄話をさせない

ちょっとキツく聞こえますが、必要なことです。

「軽いおしゃべりでたくさんの時間が失われます」とフェリス氏。

相手が週末の予定について話し始めたら、「本題に戻っても良いですか?」と礼儀正しくクギを刺しましょう。

とはいえ、いつでも誰に対しても当てはまることではありません。

特に外国を訪問中なら、その国の話し方のマナーに注意を払うべきです。

朝一番や、夜眠る直前にメールをしない

朝一番でメールをチェックすると、事前に決めていた1日のプランと優先順位に混乱をきたす可能性があります。

また、眠る直前のメールチェックは不眠症の原因になります。フェリス氏は、「

メールチェックは午前10時まで待つか、少なくとも、重要なタスクを1つこなしてから」と言っています。

議題や終了時間が明確でない会議には参加しない

「その会議で決めるべき事柄がきっちり決まっていれば、もしくは、話すべき議題や、

答えるべき疑問がきっちりリストされていれば、どんな会議でも30分を超えることはないはずだ」とフェリス氏。

「議題を明確にするよう、会議の主催者にリクエストしておくことです。そうすれば、

『しっかり準備もできて、お互いの時間を最大限に有効利用できます』」

相手に無駄話をさせない

ちょっとキツく聞こえますが、必要なことです。

「軽いおしゃべりでたくさんの時間が失われます」とフェリス氏。

相手が週末の予定について話し始めたら、「本題に戻っても良いですか?」と礼儀正しくクギを刺しましょう。

とはいえ、いつでも誰に対しても当てはまることではありません。

特に外国を訪問中なら、その国の話し方のマナーに注意を払うべきです。

メールを頻繁にチェックしない

メールは決まった時間にまとめてチェックしてください(フェリス氏は1日2回)。

「あなたの受信トレイは、コカインの自動供給機のようなものです」とフェリス氏。メール中毒にならないように。

そのためには、自動返信機能や『Boomerang』のようなツールを活用してください。

お金にならないのに世話がかかる顧客にはかまわない

「顧客ベースに80対20の法則を適用して、2つのことを調べてください」とフェリス氏。「どの20%が80%の利益をもたらしていますか?

また、どの20%が80%の時間を奪っていますか?

口うるさいばかりで利益をもたらさない顧客は、「企業ポリシー」の変更を理由に、自動化してしまいましょう」

フェリス氏は、文句ばかりつけてくる顧客には、「電話を受け付けられる回数」と、「対応できる所要時間」を、新しい企業ポリシーだとしてメールで送りつければいいと言っています。

もし、相手が気分を害したとしてもフェリス氏は気にしません。新しいルールが気に入らないなら、ほかを当たってもらえばいいのです。

「顧客を切ることが本当に必要なときもあります」

忙しさを解消するためにもっと働くのはダメ

忙しすぎるからといって、半狂乱で働いてはいけません。

ゆっくり座って、本当に緊急でやらねばならないことは何かを考えます。

優先順位をつけるのです。それは、電話を返すのが遅れて謝ることになったり、何らかの延滞料金を払うことを意味するかもしれません。

それでいいのです。

気にせず重要なタスクに集中してください。

「あなたが時間がないと言う時、本当は、優先順位をつけていないだけなのです。

ハードに働くのではなく、ハードに考えてください」

生産性のある働き方をしているか? それともただ動いているだけか?

次から次へと無駄なことをして,それを大事なことができない言い訳にしていないか?”

TO DOリストは使わない やるべきことはスケジュール帳に書く

出典:書籍 1440分の使い方 ──成功者たちの時間管理15の秘訣 ケビン・クルーズ(著)

◇研究による証明 「未完了のタスクは自分の意思とは無関係な侵入思考(訳注:突然浮かぶイメージや考え)を引き起こす。これを心理学用語でツァイガルニク効果という」

タスクはTO DOリストではなくスケジュール表に入れる。

たったこれだけのことで心が解き放たれ、ストレスが減り、認知能力が高まる。

フロリダ州立大学の研究によれば、ツァイガルニク効果(未完了のタスクによって意識的・無意識的にに悩まされる現象)は、タスクを達成するための予定を立てるだけで克服できるという。

実際にタスクそのものを終わらせる必要はないのだ。

「ひとりにさせてほしい」と周りに伝える

2013年9月11日付のウォール・ストリート・ジャーナル紙で報じられたとおり、仕事の最大の敵は、メールやインスタントメッセージではない。人

から「ちょっといいですか」と割り込まれることだ。

時間も興味もないことには正直にノーと言う

ノーと言ったからといって無能な人間と思われることはありません。

時間も興味もないと正直に伝えたほうがあなたの信用はむしろ増すのです。

まとめ

管理人の心に刺さった名言、仕事で役に立っている名言、アドバイスを紹介させて頂きました。

これらの言葉やアドバイスをさらに突き詰めていくと、以下の3点の考え方に集約できる気がしています。

どの言葉が自分の置かれた境遇にマッチするのか分からず、もし悩むようであれば、まずはこれらの言葉を意識して、自分なりのマイルールを作り実践していくのがオススメです。

・パーキンソンの法則

・パレートの法則(80:20の法則)

・60点主義 最後までお読み頂きありがとうございました。

↓参考にした書籍↓

コメント